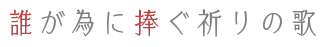

05:憐れみの賛歌、優しい嘘のおわり

本当のことを知りたいって願ったのは、確かに、俺だ。

だからどんな夢を見せられたって、それに文句を付ける筋合いは、俺にはもうない。

朽ちた教会に辿り着いた泉を歓待したのは、仮面を付けて大仰に両手を広げた、最後の五奇人だった。「現fine」を支える演劇界の寵児、人呼んで「奇術師」。

そして俺をこの場所まで送り込んだ深海奏汰が「まほうつかい」と呼んだのも、多分この男のことだ。

泉がずかずかと歩み寄り、「本当のことを知りたい」と迫ると、渉は「ワン・ツー・Amazing」のかけ声であっという間に泉の意識を奪い、嘘かまことか、彼が操るという夢の世界へ泉を招待した。見渡す限りメルヘンチックな色合いで埋め尽くされ、ユニコーンやわたぐも、彩度の低い虹が架かるどこか原宿の少女めいた夢の世界。その中で泉は渉をじっと睨み付ける。

もったいぶらないで、早くして。顎を引いて先を求めると、渉は恭しく一礼し、右手から鳩を出し、天へ飛ばすかたわらでアネモネの花を一帯に咲かせた。

『それでは、致し方ありません。どうやら奏汰の方もそれほど足止めをしてくれなかったようですし、余興はここまでとしますか。

――真実を詳らかにしましょう、あなたの望む夢を与えましょう。無論、いくら他人から真相を告げられたところで、あなたの呪いは解けません。魔法も消えない。あくまで、隠された嘘を暴くだけ。記憶が戻ることはありません……』

いい。それでも構わない。わからないことに振り回されて疲弊するのはもうたくさん。

そう言い棄ててやると、日々樹渉は『おや、本当ですか? 本当に後悔しませんね?』と駄目押しをしてくる。本当だよ。本当。だから言え。なんだって、知っていることを、全部言え。

『ううむ。そこまでやって、大丈夫ですかねえ。まあ……ですが、そのようなことを仰るだろうという見当はついていました。ですから、こうして予め私が管理する夢の中へ招いているわけです。ここでは自傷が出来ません』

……自傷? なんでそんなこと、気にするの。

『ふふ! そのことについては追々お話しましょう。では、まず……この話からしなければなりませんね。すみませんが少々耳を貸していただいても?』

誘われるままに近づけ、耳を貸す。渉の形の良い唇が、鋭く細められ、ぱくりと開く。

『?月永レオ?は、あなたを抱いたことなどありませんよ』

地獄の釜の蓋が、開く音がした。

『ありません、今までにただの一度も。そして同様に、あなたがたふたりが同棲していたなんて過去もありません。先月あなたが記憶喪失になったことを受け、そこではじめて同居に踏み切ったのです。彼はあなたの恋人ではなかったのですよ。これがまず第一の嘘です』

渉は息を吹きかけるようにして泉へ囁いた。

喉がくっと震える。震えは怯えになり、肩口から全身へ広がっていく。噛みしめた唇から、思わず声が漏れ出てしまいそうだった。うそ。うそ、どうして、そんなはずがない。

だって夜毎夢に見た、あのひとが俺を抱く夢、キスしてくれる夢、大事に大事に抱きしめてくれる夢。『ですがそれは夢でしょう? 夏目くんが言いませんでしたか? 夢は願望の表れだと。彼に抱かれる記憶も何もかも、あなたの希望にすぎませんよ』。うそだ――そんなの嘘だ!

『そう、嘘なんです。いみじくもね。一ヶ月前、月永レオは瀬名泉の恋人でもなんでもなかった。もちろん、同じユニットのメンバーとして非常に仲の良い関係ではありましたがね、全ては、あなたからの一方通行でした。あなたがたは別々のマンションで一人暮らしを営んでいましたし、それ以上の接触を必要としていませんでした。

……けれど、次の出来事により事態はがらりと様子を変えてしまいます。Knightsの王は決意します。優しい嘘を吐くことを、心に決めてしまいます』

これこそが第二にして最大の嘘、あなたが記憶を奪われた本当の理由です。仮面で表情を隠したまま、渉が囁いた。泉は身体を硬直させてそれを聞いていた。逃げ場はなく、どうしようもなく、それは聞きたくない悪夢で、現実だ。

『?王さま?月永レオが徹底的に隠匿しようとした最大の秘密。それはあなたがこの廃教会でレイプされかけたその事実です』

渉が宣告した。

泉は言葉を受け止めることも出来ず、顔面蒼白の面持ちで呆然と立ち尽くした。

「レイプ」。醜い言葉だ。現実味はない。芸能界に身を置く者として、「そういうことも有り得る」として知識を持ってこそいたが、その三文字の最低のフレーズは、両親や学院に大切に守られて来た十七歳の瀬名泉にとっては、あまりに馴染みのないもので。

はくはくと呼吸が浅くなっていく。恐ろしい。怖い、何もかもが。ひとつも言葉を言えなくなってしまった泉を見つめながら、『だけど本当ですよ』、渉が塩の上塗りをしてきていた。彼の目はすこしも笑っていなかった。そのことが、否応もなく、全ては冗談なんですよという最低レベルの逃げ道さえ、潰していく。

「嘘だって言ってよ……ねえ、全部夢なんでしょ? そうだって言って!!」

『残念ながら、夢はこちらの方ですので。あなたを守るための優しい嘘をはぎ取ってしまえば――現実なんてこんなものです。だから慰めも言いません。実際、魔法が技術にまで解体された現代で、よくここまでの呪いを完成させたものだとは思いますが』

「あんたが見せた、でまかせでしょ……!」

『……そうならばよかったんですけど。それならあの?王さま?さんも、?悪い魔法使い?さんに助けを求めたりはしなかったでしょう。彼はその気になれば世界一つ滅ぼせる人間ですが、その逆に、大切な人間を慈しむ方法が、わからなかったんだそうです。どうしたらあなたを守れるのか。あなたを救えるのか。だから魔法に頼ろうとしました、人生にたった一度だけ、だけどこんな腐りきった世界で魔法を使って、それが呪いに成り代わる可能性を、まだ受け止め切れていなかった』

見込みが甘かったんですね。それほどに焦っていたということでもありました。渉がよよよとハンカチを濡らしながらコメントしたが、たぶん嘘泣きだった。それに合わせて、メルヘンな夢の世界が歪み始める。世界の外側でどたばたと音がする。わたぐもは弾けて消え、ユニコーンは内臓から破裂し、虹の架け橋は霧散して地面を穿つ光になる。

『ああ、王さまさんがやってきてしまいましたね。時間切れです……。仕方がありません、ここから先は、彼へ任せましょう。ワン・ツー・Amazingで目を開けてください、再び現実を始めるために』

渉が手を叩く。リズムが泉のしっちゃかめっちゃかになった脳をひっくり返す。意識が強制的に集められて上を向いていく。

「魔法使い」が、ゆっくりと、高く、その右手を天へ掲げて叫ぶ。

『さあ、記憶の終着駅へようこそ。地獄は、今ここから再び始まります……!』

――目が醒める。

あいつの声が聞こえる。

俺の身体を抱き上げ、必死に名前を呼んでいる。

この汚れた身体を抱き留め、嘘つきの男が、瀬名泉を見ている。

◇◆◇◆◇

「そうだ。おれはずっと嘘を吐いてた。おまえから五年間の記憶を奪ったのはおれだよ……セナ」

泉の身体をぎゅうと抱きしめながら、月永レオは低い声でそう囁いた。目の前が全部真っ暗になっていく。とんだ地獄だ。この男はいつも泉に優しく寄り添ってくれていると思っていたのに。全部全部、やらせの自演だったのか。

「じゃあ、何。あんた、俺から記憶を奪って……恋人のふりして、優しくして……俺のことを飼ってたわけ? 首輪とリードまで付けて、一体、なんのために」

「セナを守るためだよ」

「――俺がここでレイプされかけたから?」

「……知っちゃったのか。うん、そう、そうだ。ああでも安心して? そいつはもう、社会的に抹消されたあとだから。二度とセナの前に現れることはないよ」

「……。アイドルが何言ってんの。お姫さまたちに夢売る商売してる男が、レイプとか社会的抹消とか。あんた、自分が何言ってるか、わかってるわけ?」

「理解してるよ。おれはおれの罪に自覚的であろうと努めてるから」

だから本当はこのことも教える気はなかったけれど、とレオが嘯く。都合のいいお人形さんを飼い殺しにしていたその唇で、いかにも優しい恋人のように、「もう大丈夫だよ」と繰り返している。

眩暈がした。

『あのひとの恋心はね、そんなきれいなもんじゃないよ』

凛月の言葉が、泉の死にかけの心臓を、何度も何度も突き刺していた。ああ。あいつは知っていたのだ。月永レオと瀬名泉が本当は同棲なんかしてなかったって。鳴上嵐も。朱桜司は……わからないけれど。とにかく彼らはレオに付き従う騎士たちだから、「王さま」の命令は絶対だ。Knightsは全員グルの共犯者だったのだ。

とはいえ彼らにも思うところはあったのだろう。知っているし、王の命令には逆らわなかったけれど、だけど一ヶ月が経ったあたりから、泉に何らかのアプローチをしようとしていた。このままじゃ共倒れになると案じたのだろうか。……もしかしたら、泉が奪われた五年の間に、既に共倒れになった過去があるのかもしれないし。同じ悲劇の再演は真っ平ごめんだと、思ったのか。

『自分の気持ちがわからないのニ、真実なんて見えやしないヨ』

『君は美しい。墓場で愛を抱きしめている今も、変わらず』

『故に呪われている。痛ましいほど、愛に焦がれてな』

『『かこ』にうずくまっているか、『みらい』をゆめみるか。えらぶ『けんり』は、あなたにある』

五奇人たちの言葉も、今になって思い返せば、あれは相当、「真実」に迫った物言いだった。彼らもきっと、大なり小なりなんらかの事実を知っていたのだ。そういえば斎宮が言っていたっけ。五奇人の間で泉のことが話題になっていると。

つまり――

「あんた、日々樹を使って俺に呪いをかけたな」

下手人は日々樹渉だ。

それなら五奇人の間で真相が一人歩きしているのも納得がいく。

「……悲しいなっ、セナ♪」

泉の問いかけに、レオは「はい」も「いいえ」も言わなかった。だけどそんな辛そうな顔をしていれば、一目瞭然だ。世界のふちで全ての悲しみに晒されているような男が、もう一度だけ、ぎゅっと泉を抱きしめた。こんなに顔が近いのに、息と息が触れ合って罪と罰が混じり合っているのに、それでもやっぱり、この男はキスをしてはくれない。

「まあでも、奇術師の名誉のために言っておくと、おれが最初に頼った『悪い魔法使い』はこいつのことじゃないよ。……似たようなもんかもしれないけど」

「れおくん、俺、」

「だけど知ってしまった以上、謝罪はしないとな。ごめんな? おれはセナを騙してた。一ヶ月間ずっと。それを呪いと呼ぶのなら、確かに言い逃れは出来ない」

「……れおくん!」

「おれはね、悪魔に魂を売ったんだ。どうかセナを助ける力をおれにください、って、エデンの林檎に手を出した……」

月永レオの指先が泉の顔を押さえ、首筋をそっと啄む。

いつもどこか生ぬるかった指先は、今この瞬間、昔みたいに熱くて火傷しちゃいそうに感じた。たぶん血に塗れているせいだと思った。泉が抱えている瀕死の心臓、今にも終わってしまいそうな恋心が流した血の涙が、彼の指先をべたべたに汚しているのだ。

本当のことを全部伝えるよ、とレオが呟いた。

首筋についた吸い痕が、殺人犯の手口みたいだった。

◇◆◇◆◇

真実の話をしよう。おれが見た一部始終をおまえに教えるよ。それはすごく苦しくて嫌な記憶だけど。どれだけ火消しをして取り繕ったところで、誰かが知っていることは、事実には、蓋がしきれないんだ。今度ので、学ばされた。

あの日おれたちはドラマの打ち上げをしていて、そのドラマにはおれとセナしか出てなかったから、打ち上げ会場でセナを見ていられる目は、おれしかなかった。今思えばそれが完全に失策で――無理でもリッツやナルを連れてくるか、それが出来ないなら打ち上げなんか出るべきじゃなかったんだ。そんなことを今言っても仕方がないんだけど……。

とにかく。おれたちはふたりで打ち上げに来ていた。最初の方はふたりで並んで座っていたんだけど、すぐに、他の共演者や関係者が寄ってきて、おれたちは分断された。

お酒が入った席だったってのも、よくなかったんだと思う。おれは音響監督にめちゃくちゃ絡み酒をされてなかなか抜け出せる状態じゃなくなっちゃったし(いや、音響監督さんはいいひとなんだけどさ……)、セナは、酔った人々の群れに阻まれていつの間にか姿が見えなくなっていた。おれがはっとして「セナは?」と聞いて回った頃には宴もたけなわという感じで、どいつもこいつも、「さあ」「そういえば見てない」「トイレとか?」「帰ったのかな?」なんて、無責任なことを口々に言っていた。

その中でたった一人だけ、あまりアルコールを飲んでなさそうな女性の監督助手が、どこかさっと青ざめたような顔をしておれに耳打ちしてくれたんだ。「もしかしたら、撮影助手の××さんと出て行ったかもしれない」って。「珍しい組み合わせだなと思ってぼうっと見送ってしまったけれど、月永さんがそんなふうに焦ってるということは、もしかして何か、よくないことが……」その先の言葉は、申し訳ないけど覚えていない。最後まで聞く余裕もなく、おれは店の外へ飛び出した。

夜の街を、あてどなくめちゃくちゃに走り回った。セナのケータイにいくら電話を掛けても、一度も出てもらえない。身体中が冷や汗でいっぱいで、多少入っていたはずのアルコールも、恐怖で全部どこかにいってしまっていた。ネオンサインのぎらついた路地をかけずり回り、夜鳥たちが不吉に鳴くのに舌打ちをした。それから、きっとそれほど遠くには行っていないはずだと思い立ってGPSをつけた。

スマートフォンに入れられた「友達を探す」機能は、しょっちゅうフラフラと消えてしまうおれを捕まえるためにセナがセットアップしてくれたやつで、おれとセナの携帯の場所が、相互に確認できる状態になっているのだ。まさか最初に使うのが、おれの側だとは思わなかったけど。ともかくその力を借りて、ようやく、おれはセナを見つけた。

廃教会の中だった。古ぼけた建物で、屋根は雨漏りしていて、信仰なんか死に絶えて等しそうな場所だった。その中央でセナがぺたんとへたりこんでいた。

セナのそばには、昏倒して血を流している、撮影助手のおっさんが転がっていた。

「……セナ?」

心臓が今にも破裂してしまいそうなのを必死に抑えて、おれはセナの方へ駆け寄った。セナはすっかり心ここにあらずといった様子で、頬に、返り血がついていた。セナのそばには剥き出しになった多機能ナイフが転がっていて、その切っ先もやっぱり、赤黒く汚れていた。

「あ、お、おう……さま?」

セナの頬に付着した血は、まだ乾ききっていなかった。セナは放心している。この場で起こったことがなにか、バカなおれにでも、見えてくる。

「そう、おれだよセナ。一体、なにが……」

「……王さま、王さま、王さまっ……れお、くん……!」

「せ、セナ? どうしちゃったんだ、本当に」

「うう、怖かった、怖かったよぉ……!」

おれのことを認めると、セナは子供みたいに震えておれに抱きついてきた。セナの身体からは知らない男の臭いがした。頭がかっとなって、ゲロ吐きそうになったけど、セナにゲロを掛けるわけにいかないのでぐっと堪えた。救いは、セナの着衣が乱れていないことで、ちらりと確かめた感じ、ズボンのベルトが緩められた形跡もない。たぶん、床に転がっている多機能ナイフがその原因だろう。

「おまえ、あの男に襲われたの?」

大きく息を吸い込んで恐る恐る尋ねると、セナがびくりとして、それからふるりと頷いた。

「それで、咄嗟に、護身用に持ち歩いてる多機能ナイフを取り出したのか」

「……そう……正当防衛だ、そうしなきゃ、何されるかわからない、って、思って……それで……乱闘になって……それから……あいつ、倒れた、の。……ねえ、あいつ、死んじゃった……?」

「……。いや、まだ脈がある。今は気絶してるだけだろうな」

「そっか。……ああ、まだ、身体が、べたべたする。気持ち悪い……あいつに触られたところ、全部、いやな気持ちがする……きれいになりたい……」

脈を確認して教えてやると、張り詰めていた糸が切れたみたいにセナがおれにしなだれかかってくる。セナの心臓が、おかしな調子で鳴り響いているのが布越しに伝わってきた。ドッ、ドッ、ドッ、ドッ。あんまりにも早すぎる鼓動。血に濡れた頬は上気し、おれの身体に絡みつく。

「ねえれおくん、俺のこと抱いてよ……」

その言葉はうわごとじみていて、麻薬みたいだった。

おれはセナがどうしてそんなことを言ったのかわからなくて、何も言えないまま、セナの身体を抱きしめた。次の瞬間、セナの両目が、はっと見開かれた。セナの心音がばくばくとさらに大きくなり、ある一定のところで、ぴたりと、速度を止める。「え」セナが恐ろしく冷え切った声を出す。眼球が収縮し、かたかたと歯が震え始める。

「俺今、何言って」

一息に酔いが醒めたような調子で、セナがぞっとしない顔でおれのことを見上げてきていた。

「うそ……嫌……! うそ、うそだよ、忘れてよれおくん、俺は何も言ってないよ、やだ、やだ、やだ! れおくんにそんなお願いしてない! れおくんはあんな男とは違うの、俺のことやらしい目で見ないし、キスもしないし、抱いてなんて――そんな汚らしいこと――れおくんは――月永レオは――だって俺の大切な――」

セナは完全に過呼吸に陥っていて、不規則に、おかしなリズムで、浅く息を繰り返していた。おれの腕の中でセナが泣き喚いている。うそなの、忘れて、こんなこと忘れて、なかったことにしてよ、あの日の綺麗な思い出だけにして、れおくんはれおくんはれおくんは!! 錯乱しきったセナの言葉はぐちゃぐちゃで、胸が張り裂けてしまいそうなぐらい悲痛で、痛ましくて、見てられなかった。

だけどおれはセナから目を離せない。セナの右腕がうろうろとあたりを彷徨う。手のひらに転がっていた血まみれのナイフが握られる。おれの腕を振りほどき、セナの右手が、ゆるりと掲げられる。

「死んじゃいたい――」

泣き笑いをしながらセナが自分の喉元にナイフを向けた。

おれは何かを考えるよりも早く、セナの手からナイフを奪い取って棄て、セナを地面に押し倒した。その衝撃でセナは意識を失った。身体じゅうを、ぶわりと冷や汗が吹き出て伝っていくのがわかった。

穴あきの天井から射し込む月明かりが、おれたちの一部始終を照らし出している。廃教会、錆びた聖母像、その視線の先に気絶したセナと馬乗りになったおれ。少し離れたところに転がっている意識のないおっさん。血に汚れたナイフ。ああ、おれはいったいどうしたらいいんだろう。どうすればこの詰みきった盤面を打開出来る。全ては、セナが目を醒ますより早く済ませなければいけない。そうしなければきっと、セナは次に目が醒めた時、今度こそ舌噛んで自殺しちゃうかも――

「……迷ってる暇なんか、ない……」

あの時あそこに鏡がなくてよかったと思う。

だって鏡に映るおれはきっと、アイドルに相応しくない顔をしていたと思うから。悪魔に魂を売り渡した、悪鬼羅刹の顔をしていたはずだから……。

スマートフォンを手に取り、アドレス帳から一度も掛けたことのない番号をダイヤルする。はたして、多忙を極めているはずの相手は、一度のコールでおれからの電話に出た。

「テンシ。一生のお願いがあるんだけど」

ガラスのようなおれの声に、あいつはくすくす笑って、『どうしたの、ひとでも殺したのかい』と嘯いた。おれは一言、「ううんこれから殺すんだ」と答えた。そう、おれは、そのあと人を殺した。もちろん、転がってたおっさんのことじゃない。

――その日おれは二十二歳のセナを殺した。

◇◆◇◆◇

「で、そのあと私も英智に連れられてやって来たのですがね。現場を見るなり、あまりに美しい友愛に、目を灼かれてしまうかと思いましたよ」

レオの話が一段落したあたりで、渉がそっと口を挟んだ。第三者の声によって意識が揺り動かされ、はっとして息を吸い込む。泉の意識が現実へ戻ってくる。

泉は慌てて周囲を見回した。確かにここは廃教会だったけれど、血まみれの男もナイフも、どこにもなかった。全ては過去の夢幻だが、自分の記憶から消えている知らないエピソードは、息を呑むほど鮮烈だった。

「全て正当防衛とはいえ、アイドルがこんな不祥事を起こしたとなれば一大スキャンダル。それをもみ消すのはアイドルという生き物をあまねく愛する英智の努めでもありますが、しかし彼が私までを連れて来たのには、この残酷な友愛に対する褒美のような部分があったのかもしれませんね。『月永くんの?一生のお願い?なんてこの先もう二度と聞けないよ』と彼は言いました。実際、それは事実でしょう。王さまさん、そういうところはきっちりしてますし」

そのあとはご想像の通り、と渉が言う。レオの願いで渉は泉から記憶を奪い取った。引き抜かれる記憶は、泉の心が負った傷の深さに比例すると彼は言った。

「あの日の綺麗な思い出だけにして――というあなたの願いが、貴方自身を十七歳に押し留めたのです。よかったですね、五年程度でなんとかなって。もしかしたら乳幼児まで戻っていたかもわかりませんし」

「…………」

「ああ、あと心配しないでほしいんですけど、『悪い魔法使い』にされた英智は、そのことをちょっと愉しんでるみたいでしたよ! 自分は魔法使いでもなんでもない、ただの『悪い人間』だとは言ってましたけどね。まあ彼があらゆる魔術師を駆逐した罪深き人類である点は、私も同意します。うん、やはり英智は面白い人です。いつになっても……だから今も彼のそばにいるのですけれど」

人は罪深く残酷です、悲喜こもごもを永遠に繰り返し、トラジコメディに回帰します。だから私は彼の一生に一度のお願いを叶えました。あなたの記憶は今もって封じられたままです。その事実こそ、智恵の実を得た人間の罪と罰の証ですよ。

黙りこくってしまったレオに代わり、渉が洪水のように喋りたくる。魔法と言っても、神秘の薄いこの現代には、その維持にコストが必要になる。そのためにまずレオは、泉を自宅に匿うことにした。都合のいい役割をお仕着せて、真実という名の痛みから遠ざけることにした。最も多く接触をすることになるKnightsのメンバーにも、頭を下げてその手伝いを頼んだ。泉が不要な人間と接触しすぎないように常にKnightsの誰かが付き添い、司に至っては、言霊の片棒まで担がせた。「恋人」と「お兄さま」――全くの新しい概念を植え付けることで、魔法を盤石なものにしようとした。

その結果魔法は呪いになった。月永レオの執念は、この現代に呪いを完成させたのだ。

全ては泉を守るため。レオはそれを徹底した。

「そうして出来あがったのが、恋人関係を名乗りながらそれらしいことが最も縁遠い、歪なあなたがたです。結果的に私はあなたから恋心を除去したことになりました。とはいえ、そんなことをしたところであなたの中にある本来的な愛情が消せないということも、分かりきっていました。ですからセーフキーを残したのです。それを手繰ることで、望めば真実に到達出来るように」

「それが……れおくんの歌?」

「いいえ、『あなたの歌』です、騎士さん」

あれは最初から最後まであなたの歌なのですよ、と魔法使いが微笑んだ。泉の鼻歌を翻案し、そこに泉の圧縮された恋心が着せられた、泉の心臓を象った歌。はりつめて綺麗で、だけどもの悲しくて。一生実らない恋慕をひそやかに押し殺した歌。

二十二歳の瀬名泉は月永レオに夢を見ていた。

月永レオに綺麗な男の子でいてほしかった。だから自分の心を押し殺し、欲望を棄てようとした。自分の気持ちがレオをどのように変えるのか、追い詰めてしまうのか、考えようともしなかった。

今でも夢みたいだと思う。

レオが泉のために「一生のお願い」を使ったとか、周りの人間全員に頭を下げて呪いの片棒を担がせたとか。全部夢みたい。だってレオは泉の手しか握ってくれないのに。

キスもしてくれないのに、泉を壊れ物のように扱っていたのに、それでも、躊躇わずに二十二歳の泉を殺したのだ。

「――さて、ここまでのお話で、あなたは何を思いましたか? あなたを騙していた彼にどのような感情を抱きましたか。嘘の片棒を担いだ者として、私はその結末を見届けましょう。五奇人の間でも、ちょっと話題騒然ですしね、あなた。彼らはみんなうつくしい物語が好きなんです。ハッピーエンド症候群ですよ。だけどバッドエンドを選ぶ権利があることも、我々は承知しています……」

渉がゆっくりと両手を広げる。いつの間にか演劇の舞台の上に立たされているかのような、そんな錯覚が泉を包み込む。カーテンが上がったステージの上、へたりこんだ泉を、レオが抱きしめている。観客はそれを眺め、今か今かと、クライマックスの一言を待ちわびている……。

「さあ」

だけど観客たちは知らない。ふたりの鼓動がどう鳴り響いてるかなんてわからない。ゆるやかな心臓の音が、真綿で首を絞めるように、ふたりの手と手を繋いでいるなんて、きっと誰も知りっこない。

「選択を」

レオの目が、泉の目を覗き込んだ。はっとするほどきれいで、ぞっとするほど強い光をその奥に秘めていた。断頭台に頭をかけた罪人の目をしていた。では死刑執行人は誰か。それじゃ泉は死神か? そんなこと、誰も教えてくれないけれど。

この人が愛おしい、と泉は思った。

うそつきで、臆病で、世界一優しい男の子のことが、こんな話をたらふく聞かされたそのあとでも、変わらず大好きだった。

「俺は……」

唇を開く。ああ、この思いをどうやって彼へ伝えよう。呪いで雁字搦めに縛られて、鍵付きロッカーの奥に仕舞われて、それでも隙間から溶け出して流れたこの気持ちを、どうやってレオに突きつけてやろう。

でも答えは、きっと一つしか有り得ないのだ。

最初から鍵はこれだけで、それが今の泉に残されている全てだった。何もかもが不確かなこの世界で、これだけは、信じられた。由来を考えれば当然だ。そこにはレオが唯一殺せなかった、泉の心核が入っている。

「――♪」

だから瀬名泉は歌った。

泉の歌声に合わせて、穴の空いた天井から雨が降り始める。この雨は祝福の涙か悲嘆の涙か。どっちでもよかった。泉は自分の持てる全てをレオへ伝えるため、ただまっすぐに、歌を紡いだ。